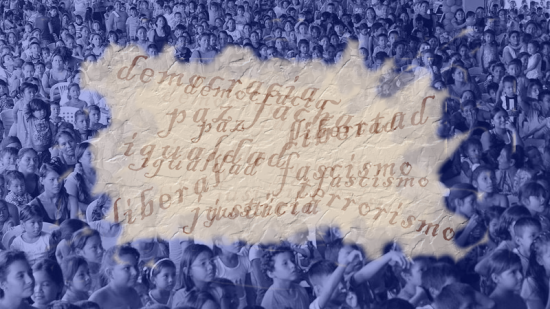

Algunas palabras sagradas suplantan a las ideas y al pensamiento

Creo firmemente que una de las armas más dañinas que los humanos utilizamos cuando nos enfrentamos dialécticamente unos a otros son aquellas que se esgrimen como un marchamo, una etiqueta, un halo o un estigma, según el caso.

Decir que alguien es un facha o que uno es democrático o que esto es liberal y aquello carca es una manera de sustituir el razonamiento por un veredicto que, tal como su etimología indica, es algo así como la “verdad dicha”.

Pero si siquiera cabe discutir si lo que llamamos a alguien o a algo es una verdad mayor o menor. Porque el poder mágico alcanzado por algunas palabras es tal que ya no cabe preguntarse qué concepto real encierran ni, mucho menos, intentar convenir su significado para que sean útiles en la comunicación. Son solo armas arrojadizas, a veces escudos, y muchas veces el adorno vacío de lo que queremos convertir en respetable, o el terrible sambenito de lo que presentamos como odioso.

Pero sin darnos cuenta vamos dejando que estas palabras sagradas tiñan permanentemente a unos y a otros, se solidifiquen como hormigón fraguado entre los calificativos que nadie discute, que ya nadie sopesa o analiza. Se han diluido en nuestro pensamiento como el aire que respiramos y del que no somos conscientes. Periodistas, tertulianos, amigos y enemigos, oradores y discutidores de toda calaña, las escupen deleitándose con el efecto mágico, asombrosamente contundente con que refulgen en los huecos más vacíos de nuestro discurso, de nuestras ideas.

fraguado entre los calificativos que nadie discute, que ya nadie sopesa o analiza. Se han diluido en nuestro pensamiento como el aire que respiramos y del que no somos conscientes. Periodistas, tertulianos, amigos y enemigos, oradores y discutidores de toda calaña, las escupen deleitándose con el efecto mágico, asombrosamente contundente con que refulgen en los huecos más vacíos de nuestro discurso, de nuestras ideas.

Sería un experimento interesantísimo que, por un momento, olvidáramos todas esas palabras tótem y nos viéramos obligados a reemplazarlas por aquello que realmente querríamos expresar en su lugar. Seguramente el ruido inútil y los diálogos estériles se volverían, al menos, estímulos para la reflexión y quizá, hasta para el acuerdo.

Sé el primero en comentar