Después de tantos años denunciando el azote del fuego provocado en el monte, la sociedad no encuentra el modo de ser eficaz contra esta maldición sin fin. Mientras tanto, la vida, la del bosque y la de sus héroes, es simpre la víctima.

Después de tantos años denunciando el azote del fuego provocado en el monte, la sociedad no encuentra el modo de ser eficaz contra esta maldición sin fin. Mientras tanto, la vida, la del bosque y la de sus héroes, es simpre la víctima.

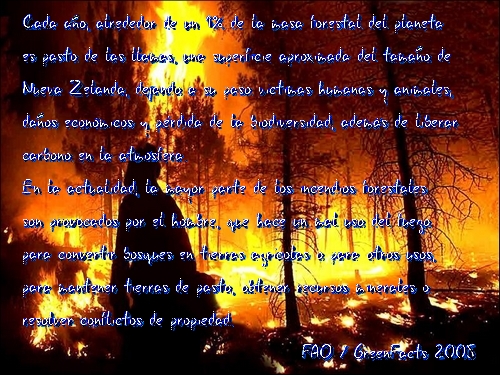

Si es verdad que la deforestación avanza a la velocidad que se nos dice, si es verdad que el aumento de CO2 en nuestra atmósfera es tan alarmante, si es verdad que la disminución de las masas forestales a favor de cultivos y urbanización es tan dañino, si es verdad que el aumento de los desiertos hace desaparecer la vida en todas sus formas, si es verdad que cuando vemos que el fuego consume siglos de naturaleza, si son verdaderas las muertes que ello provoca.

Si todo esto es verdad, entonces, quienes provocan conscientemente el fuego y la destrucción de los bosques, son asesinos. La sociedad debiera asumir de una vez que la gravedad de los actos incendiarios en la naturaleza no es menor que la de utilizar armas biológicas, por poner un ejemplo de algo extremadamente condenado por nuestra civilización.

Es obvio que sofocar un incendio forestal es, en la mayoría de los casos, complicado y difícil, cuando no imposible. El aumento constante de medios que las distintas administraciones españolas, por ejemplo, han sostenido durante las últimas décadas, no ha servido más que para paliar algunos daños, sufrir y lamentar otros y, como balance final, para conseguir una agridulce sensación de haber cumplido con una obligación moral, por una parte, y por otra, haber resultado inútil.

Por otra parte, el negocio de la extinción puede florecer, pese a su dudosa utilidad social. No es de esperar que este sector promueva, precisamente, una disminución de los incendios, sino más bien, su protagonismo en ellos.

Pero lo más triste es que el comportamiento normal de las economías modernas, acarrea mucho más daño que el de estos odiosos asesinos furtivos. Permanentemente inmersas en esa peligrosa huida hacia adelante que supone el constante crecimiento cuantitativo de la producción como única respuesta a los desequilibrios del desarrollo humano, arrasan bosques y espacios naturales, a lo que añaden nocivas y contaminantes actividades. Consumismo, desigualdad y codicia son un coctel explosivo tan incendiario como esa maldita cerilla que, al abrigo de las sombras, desata un infierno tras otro en nuestros veranos.

Sé el primero en comentar